このページでは、主に想像力と表現力について説明したいと思います。

絵を描くとき(小説などの話を書くとき、音楽を作るときなども)、

その流れは大きく"想像"と"表現"に分けることが出来ます。

ここで言う想像とは、"自分が作りたいと思ったものを出来るだけ具体的に頭の中に思い描くこと"を指します。

対して表現は、"頭でイメージしたものが他者に伝わるように形作ること"という意味合いだと思ってください。

絵で言えば、要は"描くこと"です。

描きたい事をイメージして、それを実際に描き起こす。

当たり前と言われればそれまでですが、絵描きはこの作業の繰り返しで成り立っています。

そして、ここからが本題なのですが、この2つの鍛え方は全く違うのです。

まず、想像力についてですが、この想像力というのは、描き手本人の経験や知識、記憶などをもとに生み出されます。

こう言うと少し悲しい現実かもしれませんが、今までにない新しいアイディアを思いつくケースというのはほぼありません。

たいていは、誰かがすでにやっていること、前にどこかで見たものなどを練りこんだり組み合わせたりしてできた"アレンジ"であって、

それを一般的には"オリジナル"と言います。

例えば、漫画のキャラをイメージするとき、人それぞれ思い浮かぶキャラのイメージは別でしょうが、

想像したものが"漫画絵"のくくりに入っている方が大半かと思います。

これは、皆さんが子供の頃から漫画やアニメを大なり小なり見ていて、

その経験則から「漫画とはどういうものなのか」「キャラとはどういうものなのか」というのが分かっているためです。

つまり、オリジナルキャラやオリジナル漫画を作ろうとしたときも、

それらの経験をもとにアレンジを加え、オリジナルに昇華しているということになります。

なので、この想像力を養うには、いろいろなものを見て引き出しを増やすこと、

またそういったものを絵の題材に利用できないか考える癖をつけること、だいたいこの辺りが重要になってくるでしょう。

(言い方があいまいですが、他にもやりようはあると思うので、そこは皆さんの発想にお任せします)

引き出しの増やし方に関して言えば、有名な絵描きの絵を見るのが一番手っ取り早いです。

キャラの特徴や構図のバランス、色合いなど、上手い人の絵ほど見て「すげえ!」って思うわけですが、

想像力を鍛える場合、そこで踏みとどまるのはもったいない。

どうせなら、「その絵のどういう所がいいのか」「何故いいと感じるのか」「それを自分の絵に取り入れられないか」まで考えたいところ。

逆に悪いと思ったら、「何処が悪いのか」「何でそう思うのか」を考えてみる。

その理由をより明確にしたいなら、色や構図の勉強でもして理論付けで肉付けしてみるのもいいかも知れません。

そうやって批評・感想的なものをあえて具体的に考えてみると、これまで見えなかったものが見えてくるもので、

それは自然と自分の絵にも反映されます。

あとは、写真を見たり、日常生活からアイディアを拾ったりとかでしょうかね。

いずれにしろ、この想像力に関しては「絵を描くこと」とは別の要素が大きく作用します。

もちろん、絵を描く中でもパターンが構築されて想像力の土台になったりもするので、当然絵を描く必要もありますが。

次に、表現力についてですが、こちらは何よりも"ひたすら描くこと"が肝心です。

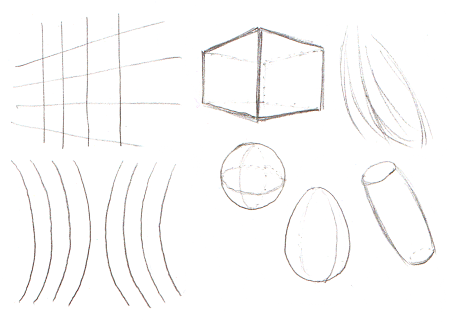

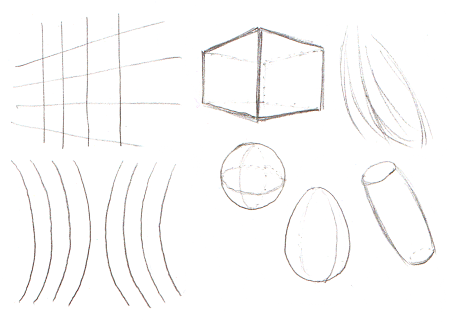

いくら頭の中にイメージが組み上がっていても、それを絵に起こす能力がなければ、これ(上)になります。

まあ、上の例はともかく、表現力を身に付けるのは"字を書き慣れる"ようなものなのですね。

幼少の頃はひらがなを書くのもやっとで、字もいびつだったのが、

小学・中学・高校と進むうちにいつの間にかスラスラと書けるようになるものです。

人によっては、達筆の域にまで達したかもしれません。

これは日頃から字を書き続け、脳と手に無意識レベルで字の形や書き方をすり込んだ結果によるものです。

そして、このことは絵についても同様のことが言えます。

キャラの輪郭線や髪のライン取り、塗りのタッチなど、最初のうちは手に力を込めて、脳をフル活動させて、

絵のバランスに注意しながら一筆一筆に魂を注ぎ込んだりするものです。

それがいつの間にか、顔や目の描写はライン取りが記憶され、自然と線が引けるようになる。

服や肌、髪の陰影のバランスはどうか、タッチはどんな感じかなどパターンが構築されていく。

だいたいこんな風に表現力が養われていくでしょう。

先程、"ひたすら描く"のが肝心と言いましたが、"模倣"もこのくくりに入ります。

例えば、基準となる頭身や顔のバランスはどうかとか、塗りはアニメ塗りなのかリアルタッチなのか、

色のバランス、ペンの強弱、ベタの塗り方など…、

慣れない内は何かを真似してある程度基盤になるものを刷り込む必要が出てきます。

これは頭で想像したり、目に焼き付けるだけでもある程度はカバーできますが、

やっぱり実際に描いて覚えた方が身に付くのが早いでしょうかね。

そうして、基本を積み重ねながら、自分流のアレンジなんかも盛り込んで、それを自然に描けるようになればしめたものです。

ただ、模倣は1つのものにこだわって繰り返しすぎると、そのバランスだけが脳に刷り込まれてしまうので、

何をどれくらい模倣する必要があるのか、そこに模倣する価値があるのかどうかは考える必要があります。

ちなみに、最初の内は線が歪んでしまうこともあるかと思うので、そこにも触れておきます。

まあ、さすがに上の絵ほど線が歪むケースはあまりないでしょうが、

髪や顔の輪郭線を引くのに手を震わせながら1本1本丁寧に描く、勢いで描いたら見当違いの方向に線が流れた、

こんな経験をされてる方もいることでしょう。

そういったライン取りは結局慣れ次第なのですが、正確な線を描けるというのはやはり大切です。

なので、そもそも線の描写が上手くいかない場合は、上のような直線、カーブ、図形などを描いて練習するのも1つの手です。

特別楽しいものでもないので、その意味ではあまりお勧めできませんが。

「絵の練習をしたいけど、周りに人がいて、キャラを描いてるところを見られたくない」時とかには使えるかも。

まあ、直線や円はともかく、人体を描く場合、なだらかなカーブや卵形のようなカーブは描く機会は多いので、

その辺の感覚は掴んでおいた方がいいでしょう。

特に髪の毛は何度も線を重ねて描くと汚くなるので、その手のカーブはサラッと描けるのが望ましいです。

一応、ここまで想像力と表現力を分けて書きましたが、実際に絵を描くときは、この2つは常に連動しています。

とはいえ、これらを鍛える場合、分けて考えた方が都合がいいと思うので、あえて切り離して説明しました。

練習方法は、あくまで"私だったらこうするだろう"というものなので、

皆さんは皆さんで独自の方法を考えてみるのもありです。