ここでは、いわゆるアイレベルというものについて考えたいと思います。

そもそも、私自身、美術やパースに対して不勉強で、アイレベルという用語すら知らずに水平線で描いてたクチなんですが、

構図次第では使えるテクニックだと思えたので、ここでも取り扱ってみたいと思います。

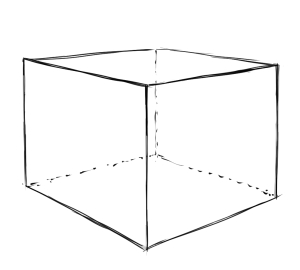

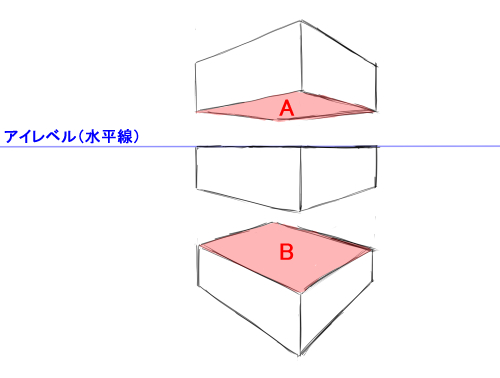

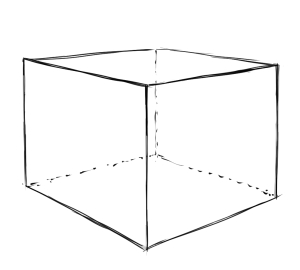

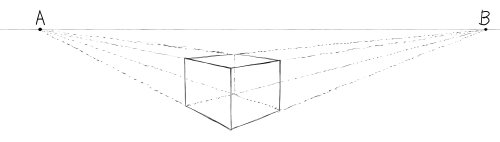

まず、パースの基本として、箱の描き方から入ってみましょう。

箱――言い換えるなら直方体や立方体というのは、各面の向かい合う辺(対辺)が平行で長さが等しいという特徴があります。

しかし、通常の絵画において、それぞれの対辺同士全てを実際に平行に描くことはまずありません。

上の箱の絵も平行になるはずの直線同士が少し向きがズレて描かれていますが、あえてそうすることで立体感を生み出しているわけです。

(縦線は平行なのではと思うかもしれませんが、実はほんのわずかにズラしてます)

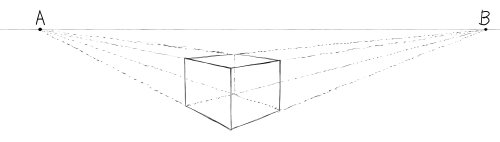

そして、これらの辺の描き方には、あるルールがあります。

それは、平行線同士がある1点にのみ向かうように描くということです。

この箱では、2点A、Bと、そこに向かう延長線を引いておきました。

(本当は、3点目も画像の枠をはみ出たずっと下の方に存在します)。

これらの点は"消失点"と呼ばれます。

また、AとBを結ぶ直線ははるか遠く(無限遠)にある水平線とされています。

つまり、パース理論で描かれる世界では、地面は無限に広がる平面ということになります。

もちろん、地球は球体なので、実際の地上がどこまで行っても平面なんてことはありえません。

ですが、絵に収まる被写体がどの程度遠くにあるか、その距離は限られますし、仮にひたすら真っ平に広がる地面や海を描いても、 脳が勝手に常識に当てはめて地平線(あるいは水平線)までの距離が有限だと認識するので、無限遠がどうのととやかく言う必要はありません。

ちなみに、ここでは平行線や遠近について現実の風景や写真に合わせて説明していますが、 パース理論では、消失点に向かわせる平行線を限定する描き方もあります。

いわゆる一点透視図法や二点透視図法などのことですが、こちらについては、

多くのサイトや本で分かりやすく説明されていると思うので、そちらを参考にしてみてください。

さて、本題のアイレベルについて考察してみましょう。

まず、アイレベルという用語について調べてみると、「目線の高さのこと」「水平線とほぼ同義」などと出てきます。

この「ほぼ」っていうのが曖昧で、「同義なのかそうでないのかはっきりしろ」と言いたいところなのですが、 どうやら「同義ではないけど、結果的には水平線と同じ位置にアイレベルが引かれる」というものらしいです。

なんのこっちゃ。

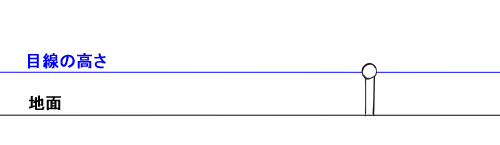

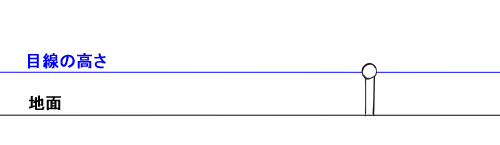

まあ、ともかくまずアイレベルは「目線の高さ」としてみましょう。

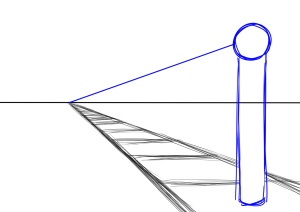

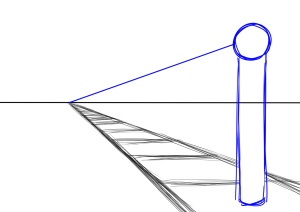

上の図の右に立ってるマッチ棒人間を観察者として、青線が観察者の目線の高さ――つまりアイレベルですね。

そして、この観察者が見ている景色が絵に収まっているもの(さっきの箱とか)と考えてみます。

この図で見る限りでは、アイレベルと地面はどこまでも平行で、いくら延長線を引いてもこれらがぶつかることはありません。

しかし、遠近を含めて考えると、平行線はある消失点へと向かいます。

つまり、この場合、地平線と視線の先がぶつかることになるわけです。

確かに、これなら「水平線とほぼ同義」というのも頷けます。

とはいえ、例えば坂道や空、宇宙なんかを描くケースもあるわけですから、 必ずしも水平線と一致するわけではないということなんでしょうかね。

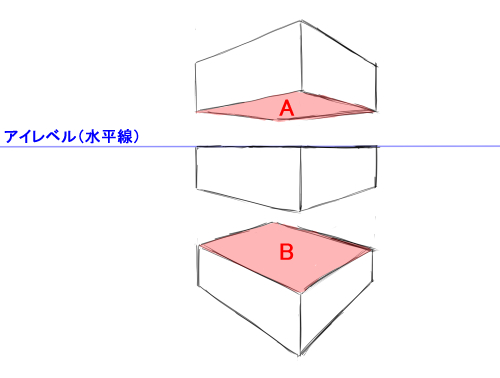

では、今度はアイレベルを基準にして、物体がどう描かれるか見てみましょう。

まずは基本的な考え方を捉えるために、さっきの観察者がいくつかの箱を見ているものとして絵を描いてみました。

青線をアイレベル(観察者の目線の高さ)とすると、それより高い位置に箱があれば底面(A)が見え、

低い位置にあれば上面(B)が見えることになります。

また、真ん中の箱は上面がアイレベルと同じ高さになるようにしたのですが、この場合、上面の辺は横一直線になります。

ちなみに、箱はどれも底面・上面が地面と平行になるように置かれたものとしています。

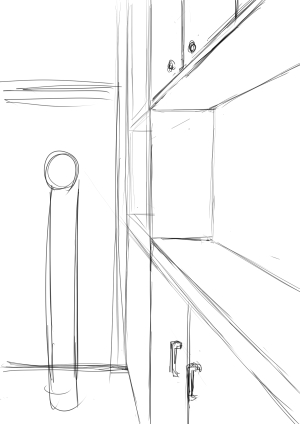

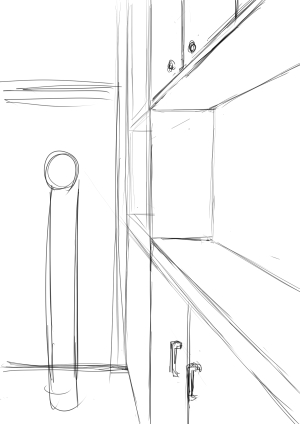

もう少し難易度を上げて、部屋の一部を描いてみます。

この絵だと、奥にいるマッチ棒人間と観察者は目線の高さが同じくらいでしょうか。

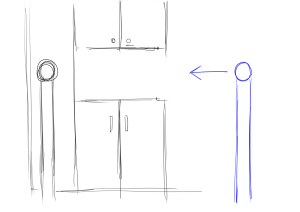

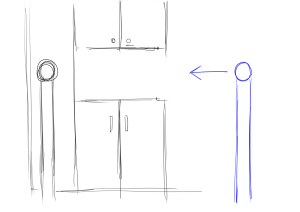

上の絵を別の角度からみた図です。

青が観察者で、左側に立つ人の方を見ています。

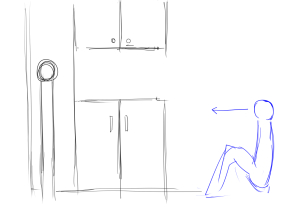

これは、アイレベルを下げた場合。

この絵だと、アイレベルはマッチ棒人間の胸〜腰あたりの高さでしょうか。

同じく別視点。

とまあ、観察者を仮定して、アイレベルに意識を向けながら描いてみたわけですが、

これらの絵は別にアイレベルとか使わなくても、 普通に水平線と消失点を設定して描くだけでそれっぽくなるものでもあります。

さて、では本格的にアイレベルを使いこなしてみましょう。

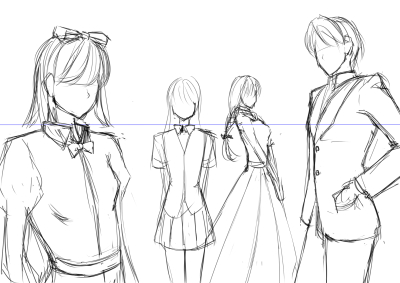

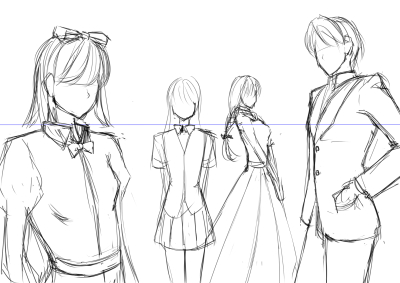

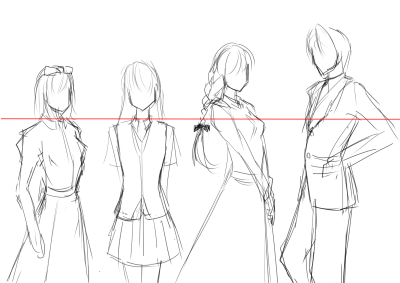

今度のは、各キャラの身長と比べて、アイレベル(青線)が少し低い位置に引かれているので、高さは130センチメートルくらいでしょうか。

だいたい10歳前後の子供の視点で描いた感じです。

さて、ここで問題です。

この絵は他の絵と比べて、どう本格的にアイレベルを使っているでしょう。

アイレベルより上の領域が あおりで、下が俯瞰?

確かにそれもあるけど、実はそれだけではありません。

この絵は、各キャラの身長も考慮して配置しているんです。

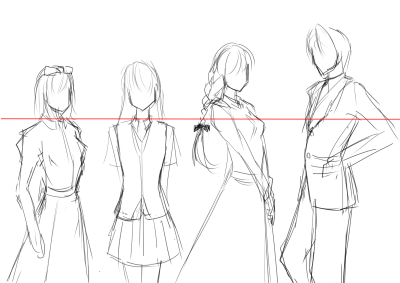

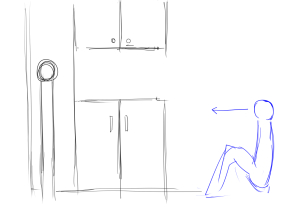

単にキャラを横に並べた場合だと、身長差はだいたいこれくらいです。

赤線は、最初の絵のアイレベルと同じ高さ(130センチ前後)を示したものです。

(この絵のアイレベルではありません)

こうして横に並べるとよく分かると思うのですが、背丈はもちろん、腰や肩の高さがキャラごとに違います。

そして、キャラごとに遠近も持たせて配置する場合、この身長を考慮しなければなりません。

そこで一つの指標となるのがアイレベルです。

アイレベルと同じ高さにあるものは、遠近に関係なく、アイレベルと同じ高さに描かれます。

つまり、左のキャラ2人は首の辺りが、その右の子は胸、一番右の子は胸の少し下あたりが、 最初の絵のアイレベル上に来るということなんですね。

あとは、その高さを基準に、俯瞰・あおり等に注意しながらキャラを描けば、キャラを大勢描いても配置に違和感が出なくなるわけです。

とはいえ、この絵の場合はどのキャラもただ突っ立ってるだけなので基準が決めやすいという話で、

座ってたり、ジャンプしてたり、体を曲げていたりする場合は、それも考慮しながら配置や構図を決める必要が出てきます。

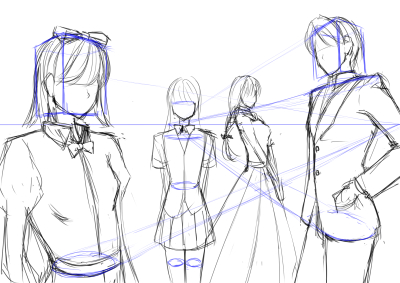

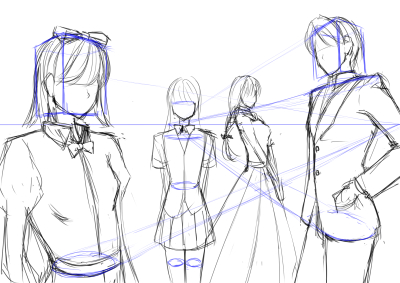

ちなみに、こちらはあおりや俯瞰を分かりやすくするために補助線を引いたものです。

一応、参考用のおまけとして。

さて、アイレベルについて考察してみましたが、何となくどんなものか掴めたでしょうか。

アイレベルは、複数の人物を配置するときだけでなく、町や部屋を描く際にも役立つものと思われるので、

まだ使ったことのない方は、この機会に色々と落書きして試してみましょう。